«Mi basta leggere espressioni come

“isola greca”, “ouzo”, “monastero”, “muricciolo di pietra viva”

per sentirmi immerso in un contesto “alla Elytis”,

fatto di scorci greci e ortodossi.

È come avvertire un richiamo ancestrale che mi fa dire – ancora una volta – che

nacqui per errore nella realtà in cui crebbi e in cui vivo.

E che apparterrò sempre a una realtà fatta di Grecia,

di poesia in lingua greca,

di calce bianchissima,

di accordi ricavati pizzicando il bouzouki e il baglamas,

di infinite distese marine il cui azzurro – talora tendente all’indaco – si confonde con il cielo,

di strapiombi da capogiro sui quali ci si affaccia

sporgendosi oltre le ringhiere di precari ballatoi sostenuti da travi di legno,

alle cui spalle – nei vani profumati d’incenso, di lavanda, di erba luisa – campeggiano icone.

Da quelle icone promanano occhi e sguardi ieratici, severi, teneri,

in una fissità espressiva

che non è assenza di vita,

semmai presenza tangibile di un Archetipo»

“isola greca”, “ouzo”, “monastero”, “muricciolo di pietra viva”

per sentirmi immerso in un contesto “alla Elytis”,

fatto di scorci greci e ortodossi.

È come avvertire un richiamo ancestrale che mi fa dire – ancora una volta – che

nacqui per errore nella realtà in cui crebbi e in cui vivo.

E che apparterrò sempre a una realtà fatta di Grecia,

di poesia in lingua greca,

di calce bianchissima,

di accordi ricavati pizzicando il bouzouki e il baglamas,

di infinite distese marine il cui azzurro – talora tendente all’indaco – si confonde con il cielo,

di strapiombi da capogiro sui quali ci si affaccia

sporgendosi oltre le ringhiere di precari ballatoi sostenuti da travi di legno,

alle cui spalle – nei vani profumati d’incenso, di lavanda, di erba luisa – campeggiano icone.

Da quelle icone promanano occhi e sguardi ieratici, severi, teneri,

in una fissità espressiva

che non è assenza di vita,

semmai presenza tangibile di un Archetipo»

Ivo Flavio Abela

«Sublime e voli d’aquila nella poesia in lingua neogreca:

Solomòs ed Elytis»

(testo che ricalca una mia conferenza tenuta nel novembre 2014)

Dionysios Solomòs nasce a Zante nel 1798, esattamente vent’anni dopo che vi è nato Ugo Foscolo. Come tutti i rampolli delle buone famiglie di Zacinto, viene inviato dai suoi genitori in Italia, dove vive dal 1809 al 1818, dividendosi fra Cremona, Pavia e Venezia. Respira dunque quella stessa atmosfera poetica di cui Foscolo è diventato intanto un simbolo vivente e prova a poetare in italiano: un italiano straordinariamente letterario, che fa incolpevolmente il verso alle composizioni partorite in seno al neoclassicismo. Basti leggere questo passo in cui Solomòs dimostra non solo di avere fatto propri gli stilemi della moda poetica italiana dell’epoca, ma anche di riscoprirsi entusiasta dell’Italia stessa: «È forse un inganno? No, non può essere un inganno; qui l’inanimata rupe, qui l’insensata gleba son buone; questa è l’Italia. Oh, sei tu la maestra delle nazioni, la madre dell’ospitalità, ove ognuno dopo un’ora trova patria sua, dove il barbaro s’innalza a sospettare gli Dei, dove da mille fonti scorre la vita a dissetare tutti gli spiriti. Tu non puoi essere che l’Italia. Se mai il mio spirito producesse un fioretto, gli fu padre il tuo sole; deh, potesse il mio spirito maturarsi a ricostruire con verità grande la tua grandezza».

Si legga poi, del suo sonetto dedicato all’isola di Zacinto, almeno la seconda terzina (tenendo presente il celeberrimo sonetto dedicato alla stessa isola da Ugo Foscolo): «Elato surse alfin, che dall’altura / L’occhio scorrendo pel campestre ammanto / Possa veder quanto può far natura».

Risulta chiaro quanto Solomòs abbia assorbito gli stilemi del neoclassicismo, compresa una certa affettazione che viene (spesso) sensibilmente portata alle estreme conseguenze nei discepoli che hanno imparato fin troppo bene la lezione dei propri maestri. E che talvolta giunge al caricaturale, rischio che Solomòs corre in più d’un’occasione, quando scrive poesie in italiano, ma che riesce spesso ad evitare, complici quella sua ancora inconsapevole resistenza, quel richiamo alle proprie origini greche, che non gli consentono di essere un italiano tout court. Leggiamo, in quanto fortemente emblematica, la sua traduzione in greco moderno della prima stanza di «Chiare, fresche e dolci acque» di Francesco Petrarca:

Si noterà che il poeta greco sostituisce innanzitutto all’alternanza endecasillabo-settenario (tipica di buona parte della poesia italiana e percepita come assolutamente normale e ordinaria dall’orecchio italiano stesso) quella fra il settenario sdrucciolo e il settenario piano. Non gli interessa, cioè, riprodurre in greco fin nel metro il testo petrarchesco, perché egli sa che riportare in greco l’alternanza endecasillabo-settenario costituirebbe comunque una forzatura: l’orecchio greco non percepirebbe tale alternanza come naturale, semplicemente perché essa non è tipica della poesia greca – nonostante il fatto che occasionalmente essa sia comunque stata usata, per esempio, in certe composizioni cipriote del XVI secolo. Tale alternanza è diffusa nella poesia greca in quanto altro non è se non il risultato della distribuzione in due versi distinti dei due emistichi in cui può essere diviso un decapentasillabo (corrispondente all'alessandrino), metro diffuso nella tradizione poetica greca stessa. Ogni due distici ciascuno formato da un settenario sdrucciolo e da un settenario piano, egli inserisce un distico il cui primo verso è comunque il settenario sdrucciolo, ma il secondo un settenario tronco (ne parla l’ottimo Nasos Vaghènas, poeta e critico greco, in un suo saggio contenuto nel volume «Del tradurre. Dal greco moderno in altre lingue», edito da Rubbettino nel 2003).

Inoltre, alla strofa di tredici versi dell’originale testo petrarchesco Solomòs sostituisce una doppia strofa di otto versi, sentita dall’orecchio greco come genuinamente propria. Tutti gli elementi del testo petrarchesco originale risultano, dunque, ricreati secondo leggi espressamente greche: il risultato è un testo poetico che sembra essere stato concepito e scritto direttamente in greco moderno e che è completamente autonomo rispetto all’originale di Petrarca (sebbene l’architettonica bellezza del testo italiano esca svilita dalla sua trasposizione nel banale ritmo da filastrocca del settenario). Peraltro può sorprendere noi italiani questa curiosa connessione fra la poesia in greco moderno e la poesia italiana. E può sorprenderci ancora di più scoprire che la prima si rigenera anche reagendo alla seconda e distaccandosene.

Nel 1818 Solomòs torna in Grecia, complici la difficoltà insita nel non riuscire ad essere un italiano integrale e il desiderio di trovarsi a fianco dei suoi compatrioti greci che stanno conducendo una strenua resistenza contro gli ottomani. Senonché, tornato a vivere fra le genti di Grecia, gli si pone immediatamente un dilemma: come impadronirsi nuovamente dell’idioma greco a scopo innanzitutto comunicativo, poi strettamente poetico?

In Grecia è fortemente sentita, in questo periodo, la questione della lingua: la querelle fra i sostenitori della δημοτική, cioè la lingua popolare (demotica, appunto), che diventerà lingua ufficiale della Grecia solo nel 1976, e quelli della καθαρεύσα (la lingua pura che il popolo conosce poco e male: quella, cioè, elaborata in modo – a dire il vero – alquanto artificiale. Essa tiene conto di una certa ricercatezza formale, la quale a sua volta affonda le proprie radici anche nella lingua greca classica). Solomòs (pur classicista, pur formatosi fra le raffinatezze della colta tradizione linguistico-letteraria dell’Italia, forse proprio a causa delle difficoltà vissute prima mentre cerca di realizzare la propria integrazione da greco nel contesto italiano, poi mentre cerca di mimetizzarsi da italiano nel contesto greco) opta senz’altro per la lingua popolare, come del resto si ricava dal suo «Dialogo sulla lingua serrata»: il confronto fra un pedante che difende la lingua pura e – guarda caso – un poeta che difende quella popolare.

Il ruolo attivo di Solomòs nell’affermazione della lingua popolare permea di sé i secoli successivi e l’arte in genere, compresa quella cinematografica. E alla cinematografia possiamo volgere lo sguardo perché proprio un prodotto cinematografico ci consente di comprendere pienamente la grande rivoluzione linguistico-poetica di cui Solomòs è artefice.

Il ruolo attivo di Solomòs nell’affermazione della lingua popolare permea di sé i secoli successivi e l’arte in genere, compresa quella cinematografica. E alla cinematografia possiamo volgere lo sguardo perché proprio un prodotto cinematografico ci consente di comprendere pienamente la grande rivoluzione linguistico-poetica di cui Solomòs è artefice.

Nel 1988 viene premiato con la Palma d’Oro a Cannes il film «L’eternità e un giorno» («Μια αιωνιότητα και μια μέρα») del regista greco Theodòros Anghelòpoulos (anche noto, più semplicemente, come Theo Anghelòpoulos), purtroppo deceduto a causa di un banale incidente: fu fatalmente investito da un motociclista, mentre attraversava la strada, la sera del 24 gennaio 2012 e non sopravvisse se non per qualche ora. Aveva quasi settantasette anni. Morì con il rammarico di non avere ricevuto un premio grande, significativo, davvero prestigioso, che lo ripagasse non solo di una carriera registica intensa e faticosa, ma anche di tante (troppe) critiche negative ricevute. La sceneggiatura del film era stata scritta insieme al nostro Tonino Guerra (che lavorò tantissimo anche al fianco di quello che, secondo il mio punto di vista, è uno dei più grandi registi russi che il cinema abbia avuto, cioè Andrej Tarkovskij) e al greco Petros Markaris (ho già affrontato una trattazione molto dettagliata del film qui http://ivoflavio-abela.blogspot.it/2014/08/il-tempo-e-un-bambino-che-gioca-ai.html).

Il film narra la giornata che precede il ricovero del protagonista, lo scrittore Alexandros. Il ricovero si rende necessario a causa di un cancro. Durante quest’ultimo giorno da essere umano ancora nel pieno delle proprie forze fisiche, Alexandros incontra casualmente un bambino albanese che gli si affeziona e che Alexandros aiuta, proteggendolo da alcuni individui di malaffare (peraltro trafficanti di bambini). Alexandros soffre a causa della sua malattia (i dolori fisici, verosimilmente legati alle metastasi ormai diffuse, aumentano), ma è anche deluso da se stesso: s’era messo in testa di completare la terza versione di un poema, rimasto incompiuto, proprio di Solomòs, cioè «Οι ελεύθεροι πολιορκημένοι» («I liberi assediati»). Solomòs vi aveva provato a narrare l’eroica resistenza dei cittadini di Missolungi (Μεσολόγγι in greco, paese situato in Grecia occidentale, attualmente nell’unità periferica dell’Etolia-Acarnania) contro gli occupanti turchi (peraltro a Missolungi, nel 1824, sarebbe morto lord Byron). Alexandros non è riuscito a completarlo in quanto, afferma egli stesso, gli sono mancate le parole.

Il tema della ricerca delle parole (senza le parole è impossibile comunicare, è impossibile dare forma all’indistinto pensabile, è impossibile creare realtà) prosegue nel film con una scena in cui Alexandros narra al piccolo albanese che, quando Solomòs decise di tornare a Zacinto dall’Italia (avendo saputo che i suoi compatrioti s’erano ribellati agli ottomani e volendo dunque offrire il proprio contributo), escogitò uno stratagemma con lo scopo di riappropriarsi della conoscenza della propria lingua d’origine: iniziò a comprare parole dai contadini e dai pescatori. Ogni parola che gli veniva venduta egli appuntava meticolosamente. E così il suo vocabolario personale si dilatava. Lo stratagemma è in verità, come lo stesso Anghelopoulos dichiara in un’intervista, pura invenzione del regista. Ma è invenzione quanto mai opportuna e fedele al senso dei fatti (peraltro costituisce un modo efficace per aiutare un bambino a comprendere un tema non proprio adatto alla sua età). In questa compravendita di parole è insito appunto il problema della ricerca di una lingua greca di comunicazione che però sia anche una lingua poetica.

Nel film Alexandros continua – appropriandosene e dunque mettendolo in atto personalmente – il gioco dell’acquisto delle parole, proponendo al piccolo albanese di andare in giro, carpire alla gente qualche parola che gli sembri interessante, tornare da lui e vendergliela. Il bambino venderà ad Alexandros tre espressioni: κορφούλα μου, ξενίτης, αργαδινή. Esse indicano rispettivamente un “moto” di tenerezza insito nel rapporto madre-figlio, il sentirsi straniero ovunque, infine letteralmente il significato “molto tardi nella notte”. A ben vedere, le tre espressioni costituiscono un sunto della parabola individual-esistenziale di Alexandros, quasi a significare che se Alexandros non ha avuto a disposizione le parole per concludere il testo di Solomòs, ha almeno trovato quelle per individuare gli elementi salienti della propria vita, segno che la lingua serve anche (e in ciò si rivela ancora di più la sua onniformativa forza creatrice) ad esprimere l’inesprimibile, ovvero ciò che di confuso, impalpabile, immateriale, fisiologicamente indefinibile, risiede all’interno dell’essere umano.

Peraltro Anghelopoulos, con un’ardita trovata visionaria, fa anacronisticamente apparire Solomòs nel suo film (lo interpreta l’italiano Fabrizio Bentivoglio) almeno tre volte: l’ultima addirittura su un autobus che, smessa la sua funzione prosaica di ordinario veicolo per il quotidiano trasporto urbano, diventa (poeticamente) teatro di spaccati di vita (non provo neanche a esprimervi il perché. Preferisco rimandarvi senz’altro alla fruizione del film). Su quell’autobus Solomòs recita, rivolgendosi ad Alexandros, i seguenti propri versi:

«Καθαρώτατον ἥλιο ἐπρομηνοῦσε

τῆς αὐγῆς τὸ δροσᾶτο ἀστέρι,

σύγνεφο, καταχνιά, δὲν ἀπενοῦσε

τ᾿ οὐρανοῦ σὲ κανένα ἀπὸ τὰ μέρη·

καὶ ἀπὸ ‘κεῖ κινημένο ἀργοφυσοῦσε

τόσο γλυκὸ στὸ πρόσωπο τ᾿ ἀέρι,

ποὺ λὲς καὶ λέει μὲς τῆς καρδιᾶς τὰ φύλλα·

“γλυκειὰ ἡ ζωή κι᾿... γλυχιά η ζωή...”»

«L’ultima bolla di rugiada all’alba

Annunciava un sole limpido.

Non c’era nuvola o bruma

Nell’orizzonte perduto nel cielo.

Venuto da lontano, il vento leggero

Soffiava lentamente sul volto.

Nel profondo del cuore sussurrava:

“Dolce è la vita e... dolce è la vita...”» (traduzione di Paola Maria Minucci)

I versi sono tratti dal poema di Solomòs «Ο Λάμπρος», iniziato nel 1826 e, caratteristica quasi distintiva dei poemi di Solomòs, pure rimasto incompiuto. Sono pronunciati dal protagonista, Lambros per l’appunto, mentre confessa alla giovane Maria, donna dalla quale ha avuto quattro figli, di essersi trovato coinvolto in un rapporto incestuoso con una figlia che morirà suicida (il poema si sarebbe concluso in modo ovviamente tragico anche per il protagonista: punito severamente dal giudizio di Dio). E sembra quasi irreale il fatto che tali versi, in cui si profila una natura che si avvia ad assumere un respiro fra l’edenico e il lucreziano, vengano pronunciati nel corso della confessione di un atto talmente torbido. Peraltro la confessione avviene il giorno di Pasqua, cioè nel momento in cui la natura torna a risorgere anche attraverso il ricordo rituale della resurrezione di Cristo. Ecco ciò di cui la lingua greca è capace: avvicinare gli opposti, fare in modo che essi si attraggano, sostanziare gli ossimori. Comprendiamo maggiormente allora la ragione per cui Solomòs abbia voluto impadronirsi nuovamente della sua lingua d’origine: essa ha il marchio della perfezione come non lo possiede alcun’altra lingua (si badi comunque al fatto che l’ultimo verso suona in realtà così: «“γλυκειὰ ἡ ζωή κι᾿ ο Θάνατος Μαυρίλα!”», cioè «Dolce è la vita e la morte è oscurità» – letteralmente "nerezza" – ma evidentemente Anghelopoulos ha voluto operare una modifica, insistendo sul tema della vita ad onta della malattia mortale da cui è affetto Alexandros).

Per quanto non se ne mostri sempre soddisfatto, Solomòs è comunque felice della sua pur imperfetta conquista linguistica. Ce lo racconta anche Ghiorgos Sefèris, altro grande poeta greco del ‘900, il quale – nel corso della Lezione da lui tenuta quando riceve il Premio Nobel, nel 1963 – narra un interessante aneddoto: «Una sera, all’inizio del secolo scorso, in una strada sull’isola di Zante, Dionysios Solomòs sentì un vecchio mendicante sulla porta di una taverna che recitava una popolare ballata sull’incendio del Santo Sepolcro a Gerusalemme. Tendendo la sua mano, il mendicante disse: “Il Santo Sepolcro di Cristo non bruciava; dove splende la luce santa nessun altro fuoco può bruciare”. Si disse che Solomòs fosse preso da tale entusiasmo che entrò nella taverna e offrì da bere a tutti i presenti. Questo aneddoto è significativo per me: l’ho sempre considerato come un simbolo del dono della poesia che la nostra gente ha lasciato nelle mani di un principe dello spirito, proprio in un momento in cui inizia la risurrezione della Grecia moderna».

Dall’aneddoto emergono due elementi importantissimi: il sublime, che in esso assume la forma della luce divina, e l’ἐνϑουσιασμός (uso volutamente la parola greca antica), cioè la gioia dionisiaca che costituisce uno degli elementi di continuità che lega la Grecia antica a quella moderna. Tale gioia dionisiaca è un elemento identitario innato e connaturato al popolo greco da più di duemilacinquecento anni ad oggi, e del quale individuo i due estremi cronologici, quello più antico e quello più moderno, rispettivamente nella tragedia greca (che nasce come rito in onore di Dioniso) e nella danza liberatoria cui Zorba e il suo giovane amico si danno alla conclusione del celeberrimo romanzo di Nikos Kazantzakis «Zorba il greco» (e che del resto tutti ricordiamo soprattutto grazie alle immagini finali dell’omonimo film di Michàlis Kakoyannis). Fra questi due estremi si può collocare un’ampia fioritura poetica, ancora relativa al dionisiaco, in età bizantina (dionisiaco ovviamente privato, nella poesia degli omileti, di ogni caratteristica terrena, carnale e orgiastica, e ridotto al pure senso del divino. Si leggano le omelie in versi di Romano il Melode).

Ma torniamo per un ultimo momento al film di Anghelopoulos. La ragione che mi ha spinto a parlarne dovrebbe adesso risultare anche più trasparente: Anghelopoulos (meglio di chiunque altro) ci spiega in modo icastico il senso della vita, della ricerca linguistica, della poesia di Solomòs. Ci illustra efficacemente come e perché Solomòs sia reputato il rifondatore della poesia greca o – il che è lo stesso – il fondatore della poesia in lingua neogreca. Non va infine dimenticato che proprio Solomòs è l’autore del testo, musicato da Nikolàos Mantzaros, di quello che dal 1865 è l’Inno Nazionale Greco.

Elytis torna ad affrontare il problema della ricerca poetico-linguistica che è stato anche di Solomòs e riesce – a me pare – a risolverlo in nome della definitiva affermazione di quel sublime che abbiamo visto manifestarsi per un istante nell’aneddoto narrato da Sefèris a proposito di Solomòs. Ma Elytis fa di più: compie un vero miracolo. Cerchiamo di capire perché.

Odysseas Elytis (nome d’arte di Odysseas Alepoudelis) nasce a Candia il 2 novembre 1911 e muore il 18 marzo 1996 ad Atene, città nella quale vive ormai fin da giovanissimo (vi ha peraltro intrapreso gli studi di Giurisprudenza, prima di votarsi completamente alla poesia), al numero 23 di via Skoufà (luogo magico per chi, come Ingemar Redin, il suo traduttore in svedese, ma anche amico fraterno, va spesso a fargli visita e ne approfitta per registrare ore e ore di nastro magnetico, durante lo scorrere delle quali la voce densa, decisa, quasi granitica dello stesso Elytis risponde a tante domande: sulla musica, sulla tradizione poetica greca, sulla lingua greca, sulla poesia come ipostasi). Trascorre una giovinezza agiata: il padre è proprietario di un’azienda in cui si lavorano saponi e vernici (già impiantata a Candia, viene trasferita ben presto ad Atene e solo nel 1976 sarà letteralmente svenduta) e registra un fatturato piuttosto alto. Odysseas vive da signore e ha anche la possibilità di viaggiare in auto per tutta la Grecia. Votandosi alla poesia, aderisce al Surrealismo. Inizia a seguirne gli intenti e lo stile. Compie un viaggio in Europa per entrare in contatto diretto con quelli che reputa i propri maestri, ma se ne ritrae presto insoddisfatto: sebbene nel Surrealismo non venga negata la santità dei sensi, non viene però definito con sufficiente determinazione il ruolo del poeta, al quale Elytis inizia già a pensare come a una sorta di banditore (poi di creatore, come vedremo). Nel suo celeberrimo e monumentale poema «Axion estì» (che sarà parzialmente musicato da Mikis Theodorakis su richiesta dello stesso autore) Elytis afferma: «Η ψυχή μου ζητούσε Σημάτωρο καί Κήρυκα», cioè «La mia anima reclamava un Annunciatore e un Araldo». Il Surrealismo non ne annuncia alcuno. Inoltre il poeta ritorna in Grecia quasi sdegnato dagli eccessi di Rinascimento, di Illuminismo, di materialismo, anche di razionalismo, di cui il modo di pensare, di sentire, di ragionare degli “occidentali” è permeato (è un greco: il greco non può amare la terza dimensione e gli eccessi di ragione. Ne riparlerò più avanti).

Nel 1979 riceve il Premio Nobel dalle mani di re Carlo XVI Gustavo di Svezia. In tale occasione, pronunciando il suo Discorso di ringraziamento presso l’Accademia di Stoccolma, non solo dice che Dionysios Solomòs e Konstatinos Kavafis sono i due poli attorno ai quali ruota la poesia in lingua neogreca, ma aggiunge (e chiedo scusa per la lunga citazione): «Mi è stato concesso, cari amici, di scrivere in una lingua parlata solo da qualche milione di persone. E purtuttavia una lingua che è parlata da duemilacinquecento anni senza interruzione e con differenze minime. Questo scarto spazio-temporale, in apparenza sorprendente, trova il suo corrispettivo nelle dimensioni culturali del mio paese. Che è ridotto nella sua area spaziale, ma infinito per estensione temporale. Non lo ricordo certo per inorgoglirmi, ma per mostrare le difficoltà che affronta un poeta quando, per nominare le cose che più ama, deve ricorrere alle stesse parole usate da Saffo o da Pindaro per esempio, senza tuttavia avere la loro fama, riconosciuta da tutta l’umanità civilizzata. Se la lingua fosse semplicemente un mezzo di comunicazione, non vi sarebbe alcun problema. Ma talora accade che essa sia anche uno strumento di “magia” carico di valori morali. Ancora di più, nel lungo corso dei secoli, la lingua ha fatto proprio un certo modo di essere altamente morale. E questo modo di essere crea degli obblighi. Non va dimenticato che nei suoi venticinque secoli non ce n’è stato neppure uno, neppure uno lo ripeto, in cui non si sia scritto poesia in greco. Ecco qual è il grande peso della tradizione che questo strumento solleva. La poesia greca moderna ne offre un’immagine oltremodo incisiva».

Elytis cita dunque una caratteristica fondamentale della poesia greca stricto sensu (valida però anche per la poesia in generale): la poesia – e chiedo venia per la frequenza con cui sto ripetendo la parola – è uno strumento magico. In tal senso essa permette a chi se ne serve di creare nuove forme di realtà. E fin qui nessuna novità, se consideriamo anche l’accezione etimologica della parola. La novità risiede nel fatto che le nuove immagini che il poeta è in grado di creare finiscono, nella poesia di Elytis, per diventare archetipiche. Si consideri il seguente passo: «Con gli occhi abbagliati dal sole meridiano di luglio, con le infinite spade di luce nelle onde, avrei inventato gli oliveti, anche se non fossero esistiti, come le cicale. Più o meno così, credo, deve essere stato creato il mondo in altri tempi; e se non è migliore, la colpa è della paura dell’uomo a guardarsi ed accettarsi così come è, prima di parlare. Io parlo. Voglio scendere gli scalini, cadere in questa rigogliosa fiamma e poi ascendere come angelo del Signore».

Il poeta è dunque colui che può creare tutto ciò che ancora non esiste – e pure fin qui nessuna novità – come (ed ecco l’elemento nuovo) fece presumibilmente il Signore. È esattamente questo il momento in cui l’Assoluto, in cui è implicito il sublime, grazie ad Elytis elegge la Poesia a propria dimora (nota per chi leggesse la presente relazione: per conto mio, nel presente testo, d’ora in avanti scriverò con l’iniziale maiuscola le parole ‘Poesia’ e ‘Poeta’ per sottolinearne il carattere solenne e ieratico. Anzi decisamente sacro). Il Poeta non deve fare altro che pensare «a una cosa per vederla incisa sulla pietra a lettere maiuscole».

L’Assoluto non è solo il Signore (il Dio dei cristiani – nello specifico – di fede ortodossa, considerato il fatto che Elytis si riferisce in genere a tutto un armamentario iconico-simbolico che è appunto quello tipico della Chiesa d’Oriente): «All’epoca in cui conobbi per la prima volta i mari antichi, la corona delle onde era fatta a mia misura. Camminavo e sentivo Poseidone che si arrabbiava e batteva il tridente»; «Oh, salute al mio angelo, disceso da qualche iconostasi, dio del vento e insieme Eros e Gorgona». Dio, Poseidone, Eros e Gorgona sono forme attraverso le quali l’uomo (in quanto “Poeta” in accezione etimologica) ha interpretato la divinità. Forse mai nessuno ha conferito alla parola ‘Poeta’ una dignità talmente elevata come fa Elytis: mai nessuno ha riconosciuto al Poeta, in modo altrettanto deciso, una funzione talmente demiurgica. Il Poeta è come «Il Gesù del sole. / Colui che sorge dopo ogni sabato / Lui che È, Era e Sarà» (versi che concludono la poesia «La pallida morte», tratta dalle «Elegie di Oxòpetra», in cui Elytis rende in modo umanamente sublime il disorientamento, il vuoto, la malinconia insorgenti in seguito alla morte di una persona cara: chi rimane non sa più parlare. Solo il Poeta sa farlo).

Elytis è del resto un grande visionario. E la sua visionarietà gli consente di accostare immagini fra loro anche antitetiche (come già lo stesso Solomòs aveva fatto: si riconsideri quanto sopra detto sui versi pronunciati da Lambros). E di accostarle neutralizzandone le differenze: rendendo, cioè, quelle immagini coincidenti dopo averle rese archetipiche. Ne abbiamo subito un esempio: «Vengo da lontano. Le raccoglitrici di croco di Santorino mi camminano accanto e, vicino, spinte dal vento del Nord, le Pie Donne con la mirra, belle in mezzo alle loro rose e al riflesso dorato degli angeli». Quella delle raccoglitrici di croco è un’immagine antichissima e popolare, ma anche eroticamente significativa. Ma esse finiscono per essere sovrapponibili alle pie donne che si recano al sepolcro di Cristo, portando la mirra, e delle quali Elytis evidenzia la bellezza: quella stessa bellezza carnale – e non certo pia – di cui sono dotate anche le raccoglitrici. Le une e le altre assumono allora la stessa funzione: diventano accompagnatrici del Poeta, ambasciatrici dell’Assoluto, archetipi.

Rendere archetipiche le immagini risulta possibile soprattutto a colui che fa Poesia in lingua greca. Elytis ci spiega infatti che la lingua greca è estremamente nitida: ogni parola greca, cioè, definisce in modo inequivocabile l’oggetto cui essa si riferisce. Nella lingua greca – dice Elytis – non esiste e non è mai esistito chiaroscuro. E tale è la ragione per cui il popolo greco – continua Elytis – non è mai riuscito ad accettare del tutto il Rinascimento (di cui la Grecia ha notizia, ma che vive solo parzialmente), cioè il movimento che porta alla definitiva affermazione della prospettiva e della terza dimensione. Elytis celebra il nitore, la perfezione, l’infallibilità di ogni segno alfabetico greco (tanto nella sua resa grafico-visiva, quanto in quella fonico-acustica): qualità dovute appunto all’assenza del chiaroscuro e della terza dimensione. Tale riflessione riceve del resto conferma dall’ambito dell’iconografia ortodossa: dalle icone bizantine risulta bandito, fin dalle epoche più antiche, ogni elemento di tridimensionalità a favore di una bidimensionalità immateriale in cui s’incarna il divino (che è naturaliter sublime), come ben ci ha spiegato Pavel Evdokimov (e con lui Pavel Florenskij ed Egon Sendler).

Il Poeta allora, stando ad Elytis, può (anzi deve) spezzare la sintassi: se ogni parola della lingua greca è talmente perfetta da rendere di per sé un’idea, non esiste allora alcuna necessità di dovere preoccuparsi del modo in cui le parole della lingua greca stessa si debbano connettere fra loro. La sintassi è la terza dimensione di un testo verbale. Ma ciò che è perfetto non ha bisogno di terza dimensione. E la lingua greca è perfetta. «È dovere del poeta rischiare movimenti dell’anima improvvisi e incontrollati, provocare, intervenendo nella sintassi, tempeste inaudite, dare al suo stile, alla sua lingua, quel sussulto tipico del corpo giovane, lo slancio dell’aquila verso l’alto»: rompere la sintassi, liberarsene e fare volare il proprio testo dotandolo dello stesso slancio dell’aquila (metafora che Elytis usa più d’una volta) diventano le strategie che il Poeta deve usare per carpire, per catturare l’Assoluto mediante la parola.

Concludo. Ad eccezione dei tre versi finali dell’elegia «La pallida morte», tutto ciò che ho citato di Elytis non è – volutamente – tratto dalle sue poesie, ma dai suoi saggi in prosa. Eppure credo che nessuno di noi possa negare la dignità di Poesia sublime ai brani di Elytis da me scelti: nella produzione di Elytis cade miracolosamente ogni barriera fra la Poesia e la prosa, al punto che l’una e l’altra si confondono e coincidono. Com’è possibile che ciò accada? La risposta non è difficile. Che Elytis usi la lingua neogreca rispettando il sistema poetico della versificazione o l’andamento piano della prosa, poco importa. Perché in Elytis la lingua stessa si fa miracolosamente Poesia.

Ivo Flavio Abela

Si legga poi, del suo sonetto dedicato all’isola di Zacinto, almeno la seconda terzina (tenendo presente il celeberrimo sonetto dedicato alla stessa isola da Ugo Foscolo): «Elato surse alfin, che dall’altura / L’occhio scorrendo pel campestre ammanto / Possa veder quanto può far natura».

Risulta chiaro quanto Solomòs abbia assorbito gli stilemi del neoclassicismo, compresa una certa affettazione che viene (spesso) sensibilmente portata alle estreme conseguenze nei discepoli che hanno imparato fin troppo bene la lezione dei propri maestri. E che talvolta giunge al caricaturale, rischio che Solomòs corre in più d’un’occasione, quando scrive poesie in italiano, ma che riesce spesso ad evitare, complici quella sua ancora inconsapevole resistenza, quel richiamo alle proprie origini greche, che non gli consentono di essere un italiano tout court. Leggiamo, in quanto fortemente emblematica, la sua traduzione in greco moderno della prima stanza di «Chiare, fresche e dolci acque» di Francesco Petrarca:

Si noterà che il poeta greco sostituisce innanzitutto all’alternanza endecasillabo-settenario (tipica di buona parte della poesia italiana e percepita come assolutamente normale e ordinaria dall’orecchio italiano stesso) quella fra il settenario sdrucciolo e il settenario piano. Non gli interessa, cioè, riprodurre in greco fin nel metro il testo petrarchesco, perché egli sa che riportare in greco l’alternanza endecasillabo-settenario costituirebbe comunque una forzatura: l’orecchio greco non percepirebbe tale alternanza come naturale, semplicemente perché essa non è tipica della poesia greca – nonostante il fatto che occasionalmente essa sia comunque stata usata, per esempio, in certe composizioni cipriote del XVI secolo. Tale alternanza è diffusa nella poesia greca in quanto altro non è se non il risultato della distribuzione in due versi distinti dei due emistichi in cui può essere diviso un decapentasillabo (corrispondente all'alessandrino), metro diffuso nella tradizione poetica greca stessa. Ogni due distici ciascuno formato da un settenario sdrucciolo e da un settenario piano, egli inserisce un distico il cui primo verso è comunque il settenario sdrucciolo, ma il secondo un settenario tronco (ne parla l’ottimo Nasos Vaghènas, poeta e critico greco, in un suo saggio contenuto nel volume «Del tradurre. Dal greco moderno in altre lingue», edito da Rubbettino nel 2003).

Inoltre, alla strofa di tredici versi dell’originale testo petrarchesco Solomòs sostituisce una doppia strofa di otto versi, sentita dall’orecchio greco come genuinamente propria. Tutti gli elementi del testo petrarchesco originale risultano, dunque, ricreati secondo leggi espressamente greche: il risultato è un testo poetico che sembra essere stato concepito e scritto direttamente in greco moderno e che è completamente autonomo rispetto all’originale di Petrarca (sebbene l’architettonica bellezza del testo italiano esca svilita dalla sua trasposizione nel banale ritmo da filastrocca del settenario). Peraltro può sorprendere noi italiani questa curiosa connessione fra la poesia in greco moderno e la poesia italiana. E può sorprenderci ancora di più scoprire che la prima si rigenera anche reagendo alla seconda e distaccandosene.

Nel 1818 Solomòs torna in Grecia, complici la difficoltà insita nel non riuscire ad essere un italiano integrale e il desiderio di trovarsi a fianco dei suoi compatrioti greci che stanno conducendo una strenua resistenza contro gli ottomani. Senonché, tornato a vivere fra le genti di Grecia, gli si pone immediatamente un dilemma: come impadronirsi nuovamente dell’idioma greco a scopo innanzitutto comunicativo, poi strettamente poetico?

In Grecia è fortemente sentita, in questo periodo, la questione della lingua: la querelle fra i sostenitori della δημοτική, cioè la lingua popolare (demotica, appunto), che diventerà lingua ufficiale della Grecia solo nel 1976, e quelli della καθαρεύσα (la lingua pura che il popolo conosce poco e male: quella, cioè, elaborata in modo – a dire il vero – alquanto artificiale. Essa tiene conto di una certa ricercatezza formale, la quale a sua volta affonda le proprie radici anche nella lingua greca classica). Solomòs (pur classicista, pur formatosi fra le raffinatezze della colta tradizione linguistico-letteraria dell’Italia, forse proprio a causa delle difficoltà vissute prima mentre cerca di realizzare la propria integrazione da greco nel contesto italiano, poi mentre cerca di mimetizzarsi da italiano nel contesto greco) opta senz’altro per la lingua popolare, come del resto si ricava dal suo «Dialogo sulla lingua serrata»: il confronto fra un pedante che difende la lingua pura e – guarda caso – un poeta che difende quella popolare.

Il ruolo attivo di Solomòs nell’affermazione della lingua popolare permea di sé i secoli successivi e l’arte in genere, compresa quella cinematografica. E alla cinematografia possiamo volgere lo sguardo perché proprio un prodotto cinematografico ci consente di comprendere pienamente la grande rivoluzione linguistico-poetica di cui Solomòs è artefice.

Il ruolo attivo di Solomòs nell’affermazione della lingua popolare permea di sé i secoli successivi e l’arte in genere, compresa quella cinematografica. E alla cinematografia possiamo volgere lo sguardo perché proprio un prodotto cinematografico ci consente di comprendere pienamente la grande rivoluzione linguistico-poetica di cui Solomòs è artefice.Nel 1988 viene premiato con la Palma d’Oro a Cannes il film «L’eternità e un giorno» («Μια αιωνιότητα και μια μέρα») del regista greco Theodòros Anghelòpoulos (anche noto, più semplicemente, come Theo Anghelòpoulos), purtroppo deceduto a causa di un banale incidente: fu fatalmente investito da un motociclista, mentre attraversava la strada, la sera del 24 gennaio 2012 e non sopravvisse se non per qualche ora. Aveva quasi settantasette anni. Morì con il rammarico di non avere ricevuto un premio grande, significativo, davvero prestigioso, che lo ripagasse non solo di una carriera registica intensa e faticosa, ma anche di tante (troppe) critiche negative ricevute. La sceneggiatura del film era stata scritta insieme al nostro Tonino Guerra (che lavorò tantissimo anche al fianco di quello che, secondo il mio punto di vista, è uno dei più grandi registi russi che il cinema abbia avuto, cioè Andrej Tarkovskij) e al greco Petros Markaris (ho già affrontato una trattazione molto dettagliata del film qui http://ivoflavio-abela.blogspot.it/2014/08/il-tempo-e-un-bambino-che-gioca-ai.html).

Il film narra la giornata che precede il ricovero del protagonista, lo scrittore Alexandros. Il ricovero si rende necessario a causa di un cancro. Durante quest’ultimo giorno da essere umano ancora nel pieno delle proprie forze fisiche, Alexandros incontra casualmente un bambino albanese che gli si affeziona e che Alexandros aiuta, proteggendolo da alcuni individui di malaffare (peraltro trafficanti di bambini). Alexandros soffre a causa della sua malattia (i dolori fisici, verosimilmente legati alle metastasi ormai diffuse, aumentano), ma è anche deluso da se stesso: s’era messo in testa di completare la terza versione di un poema, rimasto incompiuto, proprio di Solomòs, cioè «Οι ελεύθεροι πολιορκημένοι» («I liberi assediati»). Solomòs vi aveva provato a narrare l’eroica resistenza dei cittadini di Missolungi (Μεσολόγγι in greco, paese situato in Grecia occidentale, attualmente nell’unità periferica dell’Etolia-Acarnania) contro gli occupanti turchi (peraltro a Missolungi, nel 1824, sarebbe morto lord Byron). Alexandros non è riuscito a completarlo in quanto, afferma egli stesso, gli sono mancate le parole.

Il tema della ricerca delle parole (senza le parole è impossibile comunicare, è impossibile dare forma all’indistinto pensabile, è impossibile creare realtà) prosegue nel film con una scena in cui Alexandros narra al piccolo albanese che, quando Solomòs decise di tornare a Zacinto dall’Italia (avendo saputo che i suoi compatrioti s’erano ribellati agli ottomani e volendo dunque offrire il proprio contributo), escogitò uno stratagemma con lo scopo di riappropriarsi della conoscenza della propria lingua d’origine: iniziò a comprare parole dai contadini e dai pescatori. Ogni parola che gli veniva venduta egli appuntava meticolosamente. E così il suo vocabolario personale si dilatava. Lo stratagemma è in verità, come lo stesso Anghelopoulos dichiara in un’intervista, pura invenzione del regista. Ma è invenzione quanto mai opportuna e fedele al senso dei fatti (peraltro costituisce un modo efficace per aiutare un bambino a comprendere un tema non proprio adatto alla sua età). In questa compravendita di parole è insito appunto il problema della ricerca di una lingua greca di comunicazione che però sia anche una lingua poetica.

Peraltro Anghelopoulos, con un’ardita trovata visionaria, fa anacronisticamente apparire Solomòs nel suo film (lo interpreta l’italiano Fabrizio Bentivoglio) almeno tre volte: l’ultima addirittura su un autobus che, smessa la sua funzione prosaica di ordinario veicolo per il quotidiano trasporto urbano, diventa (poeticamente) teatro di spaccati di vita (non provo neanche a esprimervi il perché. Preferisco rimandarvi senz’altro alla fruizione del film). Su quell’autobus Solomòs recita, rivolgendosi ad Alexandros, i seguenti propri versi:

«Καθαρώτατον ἥλιο ἐπρομηνοῦσε

τῆς αὐγῆς τὸ δροσᾶτο ἀστέρι,

σύγνεφο, καταχνιά, δὲν ἀπενοῦσε

τ᾿ οὐρανοῦ σὲ κανένα ἀπὸ τὰ μέρη·

καὶ ἀπὸ ‘κεῖ κινημένο ἀργοφυσοῦσε

τόσο γλυκὸ στὸ πρόσωπο τ᾿ ἀέρι,

ποὺ λὲς καὶ λέει μὲς τῆς καρδιᾶς τὰ φύλλα·

“γλυκειὰ ἡ ζωή κι᾿... γλυχιά η ζωή...”»

«L’ultima bolla di rugiada all’alba

Annunciava un sole limpido.

Non c’era nuvola o bruma

Nell’orizzonte perduto nel cielo.

Venuto da lontano, il vento leggero

Soffiava lentamente sul volto.

Nel profondo del cuore sussurrava:

“Dolce è la vita e... dolce è la vita...”» (traduzione di Paola Maria Minucci)

I versi sono tratti dal poema di Solomòs «Ο Λάμπρος», iniziato nel 1826 e, caratteristica quasi distintiva dei poemi di Solomòs, pure rimasto incompiuto. Sono pronunciati dal protagonista, Lambros per l’appunto, mentre confessa alla giovane Maria, donna dalla quale ha avuto quattro figli, di essersi trovato coinvolto in un rapporto incestuoso con una figlia che morirà suicida (il poema si sarebbe concluso in modo ovviamente tragico anche per il protagonista: punito severamente dal giudizio di Dio). E sembra quasi irreale il fatto che tali versi, in cui si profila una natura che si avvia ad assumere un respiro fra l’edenico e il lucreziano, vengano pronunciati nel corso della confessione di un atto talmente torbido. Peraltro la confessione avviene il giorno di Pasqua, cioè nel momento in cui la natura torna a risorgere anche attraverso il ricordo rituale della resurrezione di Cristo. Ecco ciò di cui la lingua greca è capace: avvicinare gli opposti, fare in modo che essi si attraggano, sostanziare gli ossimori. Comprendiamo maggiormente allora la ragione per cui Solomòs abbia voluto impadronirsi nuovamente della sua lingua d’origine: essa ha il marchio della perfezione come non lo possiede alcun’altra lingua (si badi comunque al fatto che l’ultimo verso suona in realtà così: «“γλυκειὰ ἡ ζωή κι᾿ ο Θάνατος Μαυρίλα!”», cioè «Dolce è la vita e la morte è oscurità» – letteralmente "nerezza" – ma evidentemente Anghelopoulos ha voluto operare una modifica, insistendo sul tema della vita ad onta della malattia mortale da cui è affetto Alexandros).

|

| Seferis nel 1921 |

Dall’aneddoto emergono due elementi importantissimi: il sublime, che in esso assume la forma della luce divina, e l’ἐνϑουσιασμός (uso volutamente la parola greca antica), cioè la gioia dionisiaca che costituisce uno degli elementi di continuità che lega la Grecia antica a quella moderna. Tale gioia dionisiaca è un elemento identitario innato e connaturato al popolo greco da più di duemilacinquecento anni ad oggi, e del quale individuo i due estremi cronologici, quello più antico e quello più moderno, rispettivamente nella tragedia greca (che nasce come rito in onore di Dioniso) e nella danza liberatoria cui Zorba e il suo giovane amico si danno alla conclusione del celeberrimo romanzo di Nikos Kazantzakis «Zorba il greco» (e che del resto tutti ricordiamo soprattutto grazie alle immagini finali dell’omonimo film di Michàlis Kakoyannis). Fra questi due estremi si può collocare un’ampia fioritura poetica, ancora relativa al dionisiaco, in età bizantina (dionisiaco ovviamente privato, nella poesia degli omileti, di ogni caratteristica terrena, carnale e orgiastica, e ridotto al pure senso del divino. Si leggano le omelie in versi di Romano il Melode).

Ma torniamo per un ultimo momento al film di Anghelopoulos. La ragione che mi ha spinto a parlarne dovrebbe adesso risultare anche più trasparente: Anghelopoulos (meglio di chiunque altro) ci spiega in modo icastico il senso della vita, della ricerca linguistica, della poesia di Solomòs. Ci illustra efficacemente come e perché Solomòs sia reputato il rifondatore della poesia greca o – il che è lo stesso – il fondatore della poesia in lingua neogreca. Non va infine dimenticato che proprio Solomòs è l’autore del testo, musicato da Nikolàos Mantzaros, di quello che dal 1865 è l’Inno Nazionale Greco.

|

| Odysseas Elytis (foto di Henri Cartier-Bresson, 1961) |

|

| Elytis con Ingemar Redin in via Skoufà n. 23 ad Atene |

Nel 1979 riceve il Premio Nobel dalle mani di re Carlo XVI Gustavo di Svezia. In tale occasione, pronunciando il suo Discorso di ringraziamento presso l’Accademia di Stoccolma, non solo dice che Dionysios Solomòs e Konstatinos Kavafis sono i due poli attorno ai quali ruota la poesia in lingua neogreca, ma aggiunge (e chiedo scusa per la lunga citazione): «Mi è stato concesso, cari amici, di scrivere in una lingua parlata solo da qualche milione di persone. E purtuttavia una lingua che è parlata da duemilacinquecento anni senza interruzione e con differenze minime. Questo scarto spazio-temporale, in apparenza sorprendente, trova il suo corrispettivo nelle dimensioni culturali del mio paese. Che è ridotto nella sua area spaziale, ma infinito per estensione temporale. Non lo ricordo certo per inorgoglirmi, ma per mostrare le difficoltà che affronta un poeta quando, per nominare le cose che più ama, deve ricorrere alle stesse parole usate da Saffo o da Pindaro per esempio, senza tuttavia avere la loro fama, riconosciuta da tutta l’umanità civilizzata. Se la lingua fosse semplicemente un mezzo di comunicazione, non vi sarebbe alcun problema. Ma talora accade che essa sia anche uno strumento di “magia” carico di valori morali. Ancora di più, nel lungo corso dei secoli, la lingua ha fatto proprio un certo modo di essere altamente morale. E questo modo di essere crea degli obblighi. Non va dimenticato che nei suoi venticinque secoli non ce n’è stato neppure uno, neppure uno lo ripeto, in cui non si sia scritto poesia in greco. Ecco qual è il grande peso della tradizione che questo strumento solleva. La poesia greca moderna ne offre un’immagine oltremodo incisiva».

|

| Elias Moskos «L'Arcangelo Michele» Museo Bizantino di Atene XVII secolo |

Il poeta è dunque colui che può creare tutto ciò che ancora non esiste – e pure fin qui nessuna novità – come (ed ecco l’elemento nuovo) fece presumibilmente il Signore. È esattamente questo il momento in cui l’Assoluto, in cui è implicito il sublime, grazie ad Elytis elegge la Poesia a propria dimora (nota per chi leggesse la presente relazione: per conto mio, nel presente testo, d’ora in avanti scriverò con l’iniziale maiuscola le parole ‘Poesia’ e ‘Poeta’ per sottolinearne il carattere solenne e ieratico. Anzi decisamente sacro). Il Poeta non deve fare altro che pensare «a una cosa per vederla incisa sulla pietra a lettere maiuscole».

|

| Pantokràtor Chiesa della Dormizione Dafni (Grecia) XI secolo |

|

| Κροκοσυλλέκτρια στο Ακρωτήρι της Θήρας 1650 π.Χ. Μουσείο Προϊστορικής Θήρας |

|

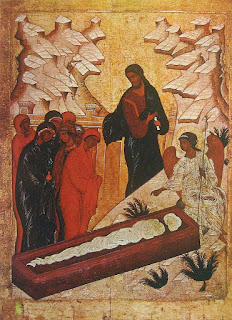

| «Mirofore» di Novgorod |

Il Poeta allora, stando ad Elytis, può (anzi deve) spezzare la sintassi: se ogni parola della lingua greca è talmente perfetta da rendere di per sé un’idea, non esiste allora alcuna necessità di dovere preoccuparsi del modo in cui le parole della lingua greca stessa si debbano connettere fra loro. La sintassi è la terza dimensione di un testo verbale. Ma ciò che è perfetto non ha bisogno di terza dimensione. E la lingua greca è perfetta. «È dovere del poeta rischiare movimenti dell’anima improvvisi e incontrollati, provocare, intervenendo nella sintassi, tempeste inaudite, dare al suo stile, alla sua lingua, quel sussulto tipico del corpo giovane, lo slancio dell’aquila verso l’alto»: rompere la sintassi, liberarsene e fare volare il proprio testo dotandolo dello stesso slancio dell’aquila (metafora che Elytis usa più d’una volta) diventano le strategie che il Poeta deve usare per carpire, per catturare l’Assoluto mediante la parola.

Concludo. Ad eccezione dei tre versi finali dell’elegia «La pallida morte», tutto ciò che ho citato di Elytis non è – volutamente – tratto dalle sue poesie, ma dai suoi saggi in prosa. Eppure credo che nessuno di noi possa negare la dignità di Poesia sublime ai brani di Elytis da me scelti: nella produzione di Elytis cade miracolosamente ogni barriera fra la Poesia e la prosa, al punto che l’una e l’altra si confondono e coincidono. Com’è possibile che ciò accada? La risposta non è difficile. Che Elytis usi la lingua neogreca rispettando il sistema poetico della versificazione o l’andamento piano della prosa, poco importa. Perché in Elytis la lingua stessa si fa miracolosamente Poesia.

Ivo Flavio Abela

|

| Andrej Rublëv, «Ascensione», Galleria Tret’jakov, Mosca |